2025年11月30日 10:00~16:00

JAO設立30周年記念講演会

講 師:岩田 健男 先生 (東京都 東小金井歯科 院長、デンタルヘルスアソシエート代表)

テーマ:今、そしてこれからの歯科治療を考える:成功の秘訣とは

会 場:ホテル名古屋ガーデンパレス 3F 錦の間

2025年11月30日 10:00~16:00

講 師:岩田 健男 先生 (東京都 東小金井歯科 院長、デンタルヘルスアソシエート代表)

テーマ:今、そしてこれからの歯科治療を考える:成功の秘訣とは

会 場:ホテル名古屋ガーデンパレス 3F 錦の間

日本オッセオインテグレーションアカデミー(Japanese Academy of Osseointegration: 略称JAO)は1995年12月に4名のチャーターメンバーが創設し、本年12月で設立30周年となります。この30年間、メンバーおよびゲストを対象として「インプラント治療の正しい普及」という会の目的を達成すべく、会員発表、講師による講演会、一般市民を巻き込んだフォーラムなど、さまざまな形式で活動して参りました。

今回はJAO設立30周年記念講演会と銘打って、東京都で東小金井歯科を開業されるとともに卒後研修機関であるデンタルヘルスアソシエートを主宰されている岩田健男先生をお招きし、「今、そしてこれからの歯科治療を考える:成功の秘訣とは」をテーマに、インプラント治療に限らず歯科治療全般を扱う歯科開業医が成功するために必要な秘訣について語っていただきました。

ホテル名古屋ガーデンパレス3F錦の間を会場とし、25名を定員として参加者を募ったところ、会員・ゲストを合わせて丁度25名の参加を得て、盛況裡に記念講演会を開催することができました。「成功の秘訣」という開業医にとって関心の高いテーマであったこと、そしてそれを3つの項目にしぼって本質的で分かりやすいお話しをしていただいたため、講演終了後には多くの参加者から「大変良かったです」というコメントを頂戴しました。

歯科医師と歯科医院の成功の秘訣は「患者さんからの信用の獲得と患者さんとの信頼関係の長期的維持」であり、それを達成するには生涯にわたって勉強を継続して質の高い歯科治療を実践し続けることが必要である。これが本講演会における岩田健男先生からのメッセージであり、設立30周年を機にまた新たな一歩を踏み出そうとしているJAOに対して貴重な励ましの言葉を贈っていただいたように感じました。 (文責:村上斎)

歯科医師と歯科医院の成功の秘訣をテーマに熱弁を振るわれる岩田健男先生。

定員25名に対し、会員・ゲストを合わせて丁度25名の参加となり、講演会は盛況となった。

岩田先生が提唱される3つの成功の秘訣。

「患者さんからの信用の獲得と患者さんとの信頼関係の長期的維持」が、歯科医師と歯科医院の成功の秘訣である。これが岩田先生からのメッセージ。

2025年09月20日 19:30~21:00

JAO9月定例研修会は、新年例会にて「インビザランで何ができるの?」と題してお話をしていただきました医療法人T&C 光が丘塚本歯科クリニック院長 大原徳之先生に「インビザライン矯正について (一般歯科医の観点から)」と題して、先生の実際の臨床を提示していただきながら、前回よりさらに詳しくインビザラインについてのご講演をしていただきました。

現在、8020の達成者が増えている中で、その達成者は正常咬合の方が多いということから矯正治療が歯を保存することにも大きな意味があるということを前置きとして、まずはワイヤー矯正とマウスピース矯正との違い、マウスピース矯正の種類、そしてインビザラインの種類などを教えていただきました。

その後、実際の症例の経過を提示していただきながら、アンテリアショーウインドー、バッカルコリドー、ボルトン分析などの重要性や、偶発症に対する対処法なども詳しく教えていただきました。462枚のスライドを使用してのご講演は非常に内容も濃く、参加した会員にとって、とても有意義な時間となったと思います。

(文責:杉山辰行)

本年の1月新年例会にて「インビザラインでできること」についてお話しいただいた大原徳之先生をお招きし、インビザラインについてより詳しく解説していただいた

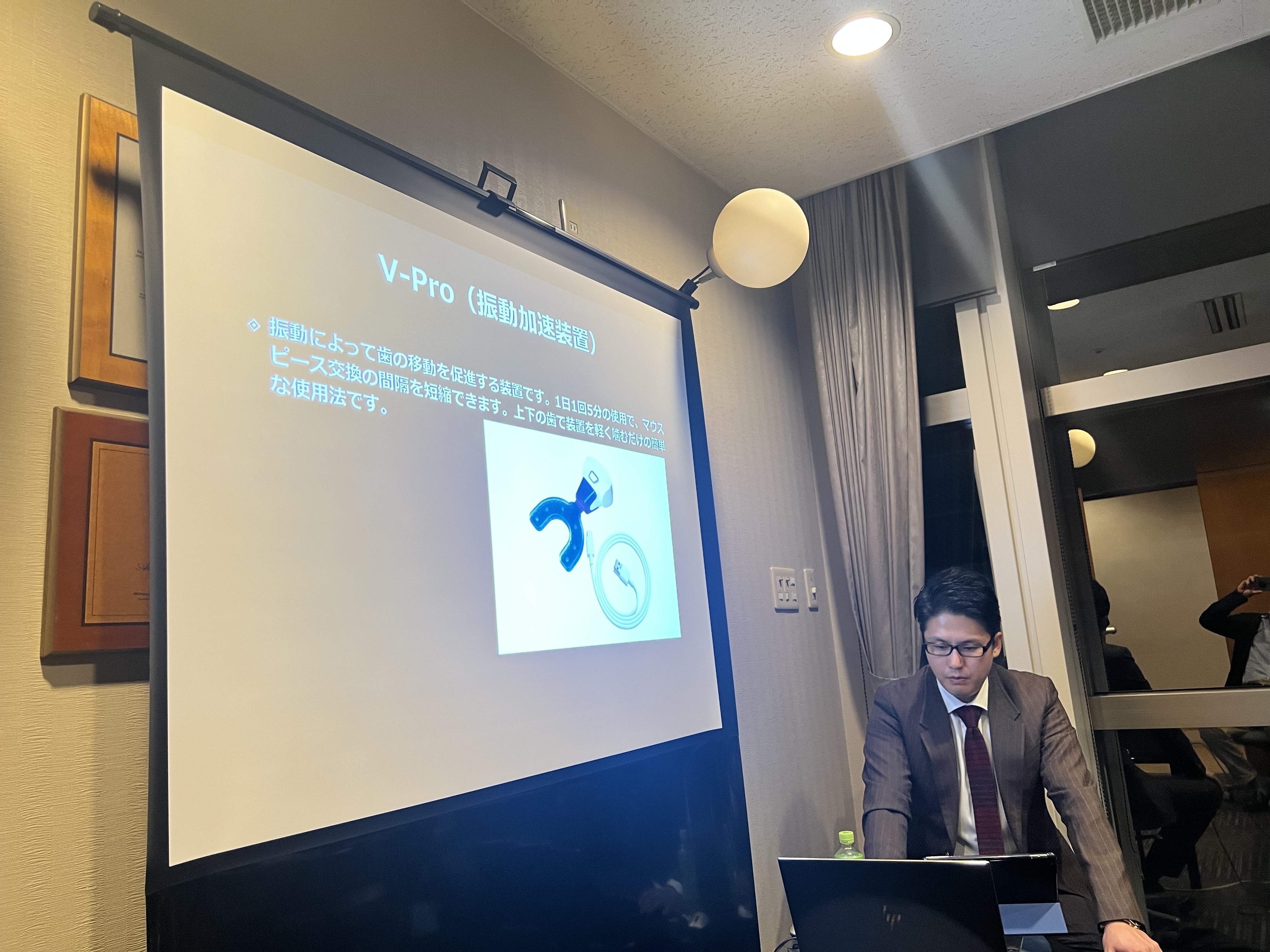

多数の症例を提示してのご講演はとても興味深く、参加者は熱心に耳を傾けていた。講演では、矯正治療後の顔貌も見せることができるInvisalign Outcome Simulator Proや歯の移動を振動によって促進する装置であるV-Proについても説明されていた

2025年07月19日 19:30~21:00

令和7年のJAO 7月例会では、JAO会員であり医療法人名古屋デンタルオフィス院長の長瀬ゆき先生をお迎えし、「JAOと私〜インプラント治療を通じて学んだこと〜」をテーマにご講演いただきました。

ご講演は、長瀬先生のインプラント治療におけるご経歴や、JAOとの関わりについてのお話から始まりました。

サブテーマとして掲げられた「インプラント治療を通じて顎関節を考察する」に基づき、セファロ分析を活用した上で、審美や咬合を含めた包括的歯科診療について、具体的な症例をご提示いただきました。

また、一般歯科診療所ではなかなか実施が難しいサイナスリフトや遊離歯肉移植術といった高度な治療技術に加え、先生は現在も朝日大学歯学部口腔感染医療学講座歯周病学分野の大学院にて研究を継続されており、エビデンスに基づく診療と、それに真摯に向き合う姿勢に深く感銘を受けました。

会員発表ということもあり、時折ユーモアを交えながら進められたご講演は、和やかな雰囲気の中にも多くの学びがあり、大変有意義な例会となりました。

(文責 : 長谷川亨)

2025年05月17日 19:30~21:00

5月17日、愛知医科大学医学部歯科口腔外科学講座教授・各務秀明先生を講師にお迎えし、「インプラントトラブル回避の秘訣セミナー~口腔外科医の視点から~」をテーマに、5月例会が開催されました。

オッセオインテグレーションタイプの歯科インプラントは、約60年の歴史をもち、安全性が確立されたことで、現在では一般的な治療法として広く普及しています。しかしながら、インプラントに関するトラブルの報告は依然として散見されます。

本例会では、全身疾患を有する患者や高齢者への対応を含め、インプラント治療に関連する医科的リスクとその対策について、口腔外科専門医療機関の立場から具体的な事例を交えた解説が行われました。

また後半では、インプラント治療に不可欠な縫合や切開といった外科的基本手技についても詳しく紹介され、参加者にとって実践的かつ学びの多い内容となりました。知識と技術のアップデートの重要性を改めて認識する貴重な機会となりました。 (文責:長谷川亨)

2025年03月15日 19:30~21:00

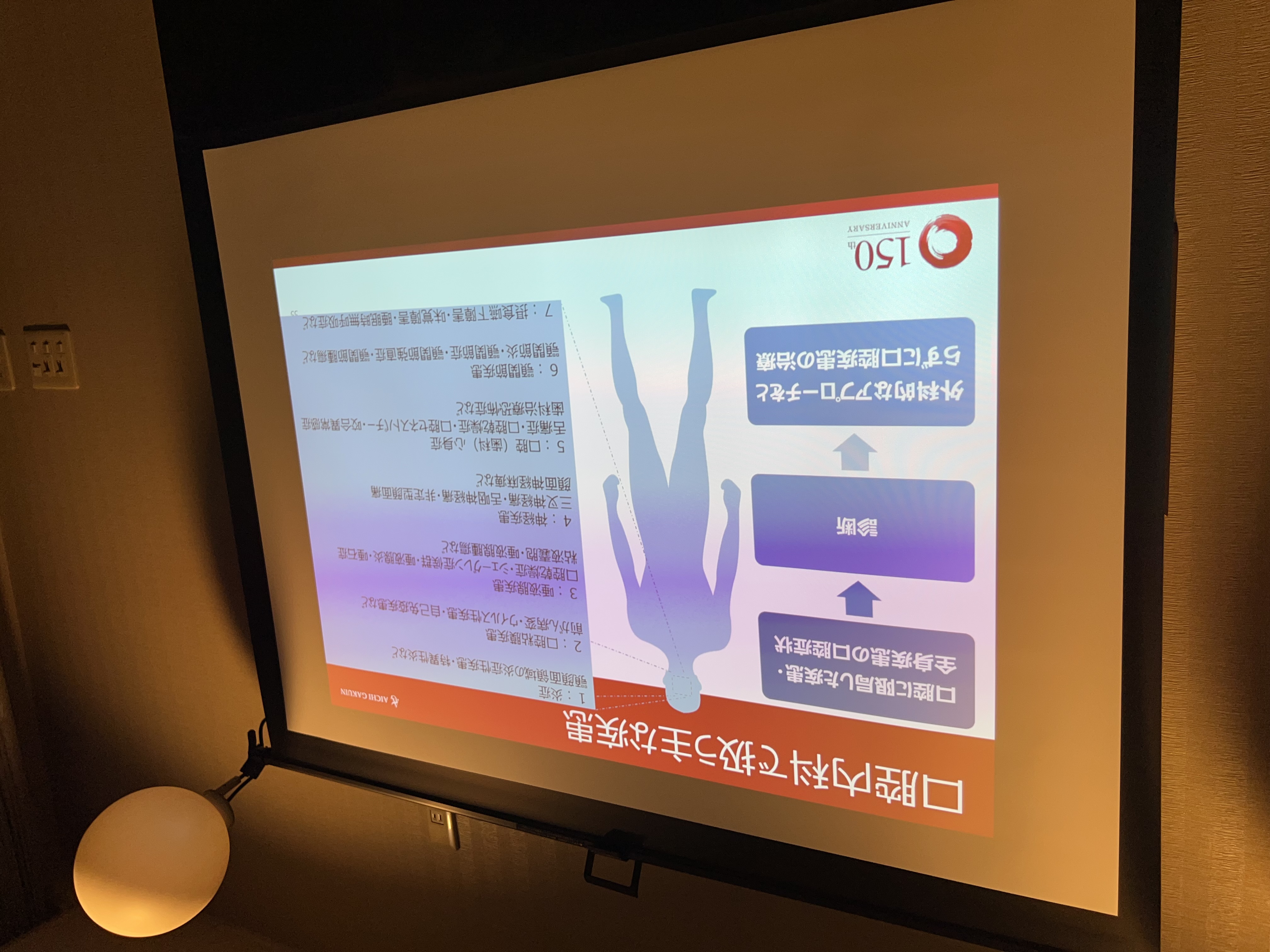

令和7年3月定例研修会では、愛知学院大学歯学部 口腔内科・口腔病態制御学教授 阿部厚先生に「口腔内科学と栄養評価について」と題してご講演していただきました。欧米では、口腔外科(oral surgery)とは別に口腔内科(oral medicine)が確立されおり、日本では大学病院口腔外科や総合病院の口腔外科がその役割を担当していることが多いそうです。口腔内科医は基本的に口腔顔面領域の障害を持つ患者を診断および管理するスキルが必要であり、主な対象疾患としては、口腔粘膜疾患、唾液腺障害、顎関節症、口腔顔面痛、味覚障害があり、さらに全身性の口腔症状の診断や医学的に複雑な患者(癌、移植、全身疾患など)の歯科治療や助言なども行うとのことです。周術期検査における、口腔機能管理検査の重要性、口腔機能と栄養状態の関連(咬合支持が少ないと栄養指標が低い)や予後栄養指数(PNI)と術後合併症や予後との関連性についてもご講義していただきました。口腔内科学については今まで全く知識がありませんでしたが、今回のご講演を通して、その意義や必要性について少し理解が深まった気がしております。阿部先生、ありがとうございました。

(文責 杉山辰行)

愛知学院大学歯学部口腔内科・口腔病態制御学教授の阿部厚先生をお招きし、口腔内科学についてお話しいただいた

阿部教授が口腔内科の対象疾患や治療へのアプローチの仕方について包括的に解説してくださったことで、参加者の理解が深まった

定例研修会終了後は会場近辺で恒例の食事会を行い、講師と参加者の懇親を深めた

2025年01月18日 18:45~20:55

講 師:大原 徳之 先生 (医療法人ティーアンドシー 光が丘塚本歯科クリニック院長)

テーマ:インビザラインで出来ること

場 所:鶏料理『楽』

恒例の1月新年例会が、今年も鶏料理「楽」で開催されました。

新年会に先立ち、今回は「インビザラインで出来ること」と題して、医療法人ティアンドシー 光が丘塚本歯科クリニック院長 大原徳之先生にインビザラインGO、インビザラインフル、インビザラインファーストの各症例を提示していただきながら、ご講演をしていただきました。

その後は、昭和6年創業の名店で名古屋コーチンの味噌鍋を堪能しながら楽しい時間を過ごさせていただきました。

(文責:杉山辰行)

講師の大原徳之先生(右端)とともに

定員どおり13名の会員、ゲストが参加し、今年も盛会だった

何度食べても飽きない名物の鶏鍋を囲み、話に花が咲いた

2024年11月16日 19:30〜21:00

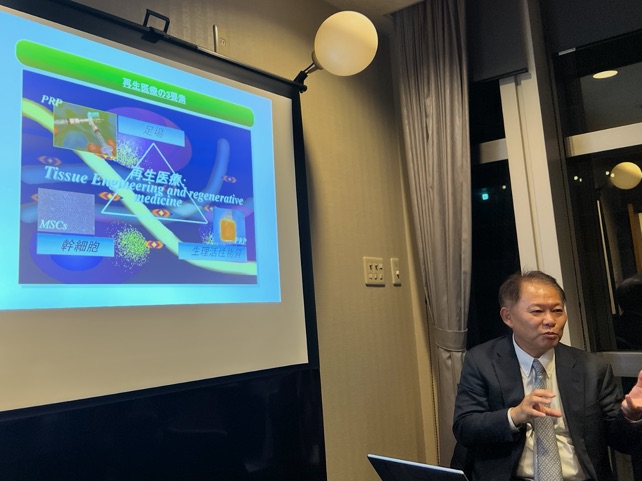

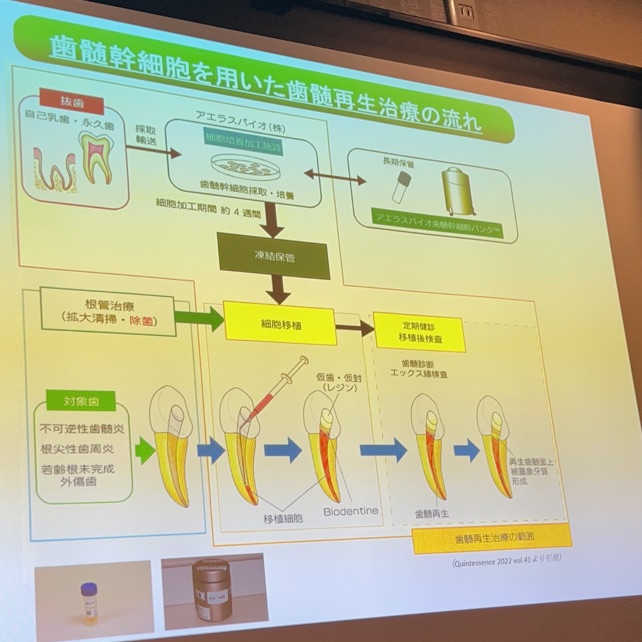

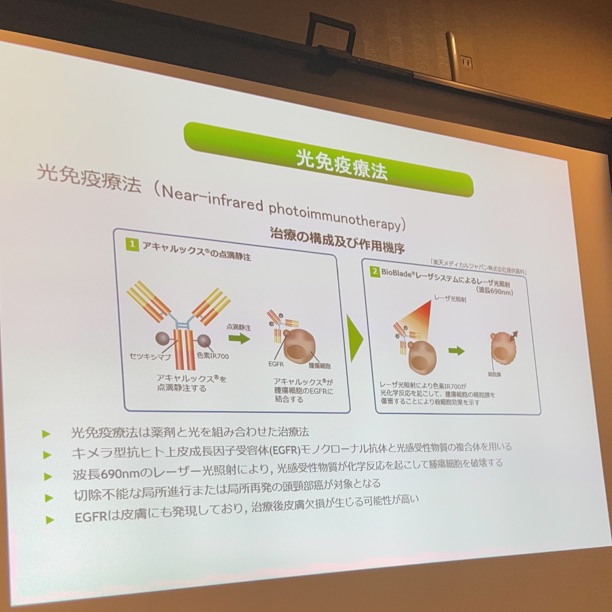

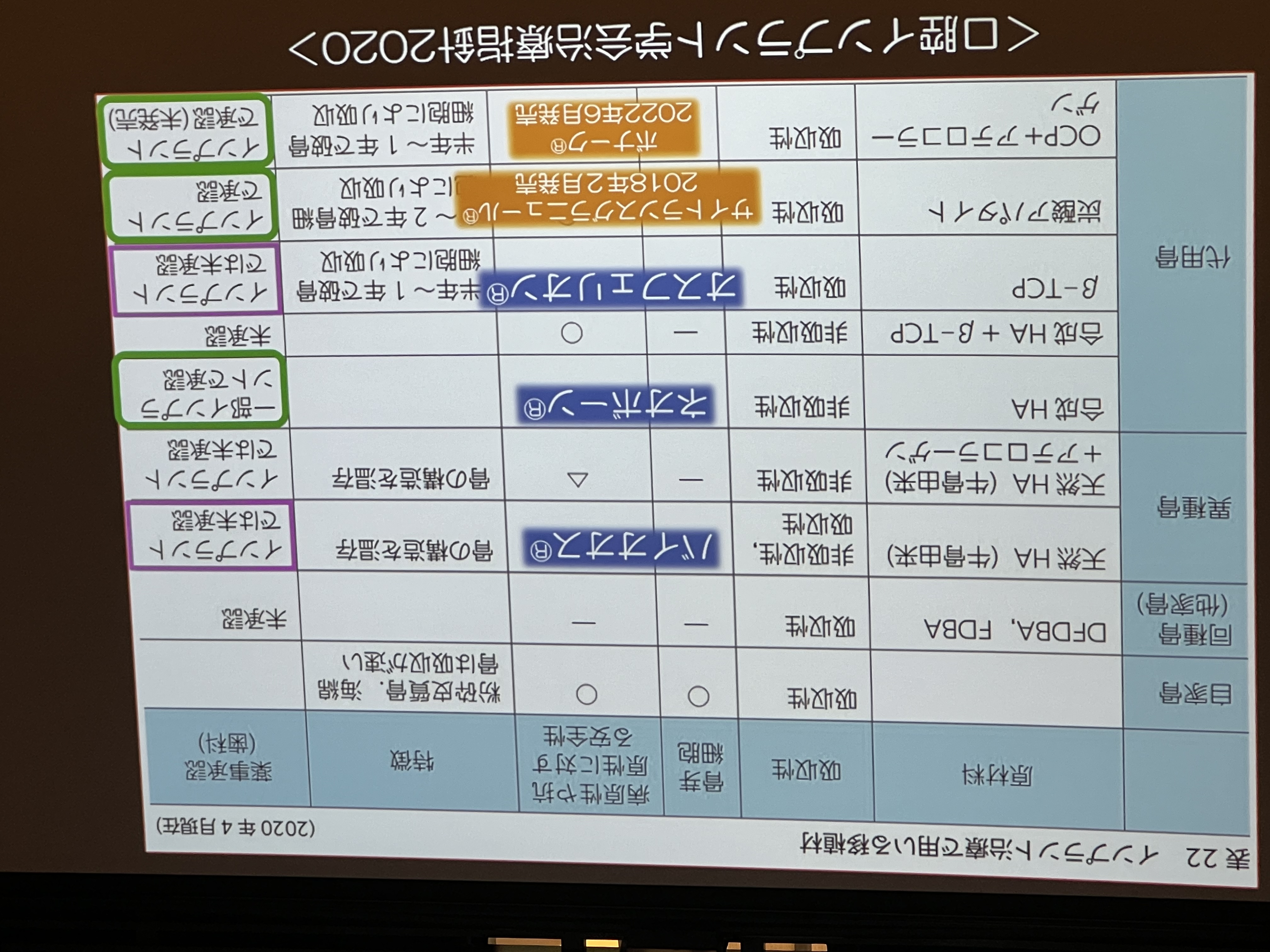

今回の例会は、「実用化の進む再生医療とインプラント治療」をテーマで開催されました。講師に岐阜大学大学院医学系研究科 感覚運動医学講座 口腔外科学分野の山田陽一教授をお迎えし、再生医療の基礎から最新の臨床応用に至るまでを幅広くご講演いただきました。

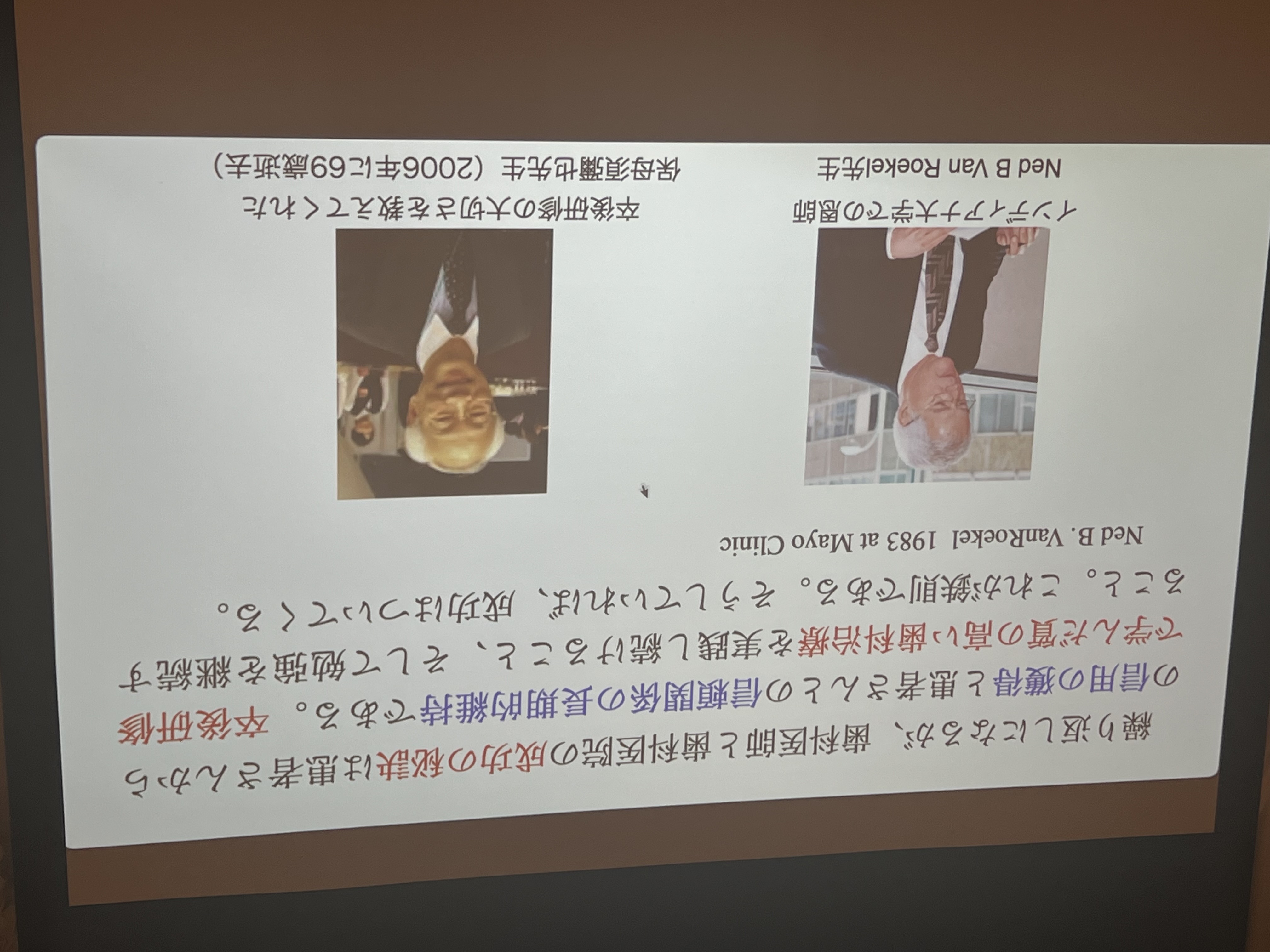

再生医療は、1つの受精卵から約40兆個の細胞へ成長する仕組みを応用した医療技術で、1993年に提唱された「Tissue Engineering」の概念や2006年のiPS細胞発見を契機に注目を集め、臨床応用が進んでいます。歯科領域は再生医療の応用が進んだ分野の一つで、GBR法やGTR法を用いた歯周病治療やインプラントの骨造成、不要歯の歯髄幹細胞を活用した骨再生研究が進行中です。また、歯髄炎や根尖性歯周炎に対する治療は既に実用化されています。さらに、デジタルトランスフォーメーション(DX)の進展により、インプラント治療や顎顔面補綴治療でも新たな可能性が広がっています。講演後の質疑応答では、再生医療の安全性や将来性に関する議論が活発に行われ、具体的なデータを交えた解説により参加者の理解が深まりました。今回の例会を通じ、再生医療の進化と歯科領域での実用化が着実に進んでいる現状が実感され、臨床への応用に期待が高まりました。

(文責:長谷川亨)

2024年09月29日 10:00~12:00 13:30~16:00 (受付9:30~;午前、午後に15分間のコーヒーブレーク)

講 師:野阪 泰弘 先生(医療法人社団野阪口腔外科クリニック 理事長)

テーマ:トラブル症例から学ぶ、インプラント外科の落とし穴〜都市伝説にだまされるな〜

場 所:ホテル名古屋ガーデンパレス 5F 松の間

2011年7月例会以来、JAOでのご講演は2回目となる 野阪 泰弘先生をお招きしてホテル名古屋ガーデンパレスにて開催された。このホテルは私も過去に利用することが度々あったが、地下駐車場からそのまま講演会場に上がれ、混雑もしてないため利便性が高いと感じている。

「トラブル症例から学ぶ、インプラント外科の落とし穴」は、私にとって正に聞き手が望んだかのような演題であると思えた。今まで知らなかったのだが、抜歯窩は10数%は骨化せず、繊維性組織になることがあるとのことだった。つい先日、同様な症例に遭遇し、繊維性組織除去、追加採骨により久々に手術時間を延長したことが鮮明に記憶に蘇った。

サイナスリフト術後経過についても骨化の状態を1~3年経過で、変化を確認できた。さらには上顎洞の詳細な解剖学や手術の注意点についても触れられており、画像所見を読影する上でも勉強になったとても良い講演となった。 (文責:早瀬智広)

2024年07月20日 19:30〜21:00

2024年7月20日、7月定例研修会が鷲野崇先生(わしの歯科クリニック 名古屋市)をお招きして開催されました。鷲野先生は、今年3月の例会に続いてのご講演となりました。

鷲野先生は接着歯学をご専門とされており、3月の例会ではコンポジットレジンによる直接修復をメインに、今回の例会では、各種セラミックス、ジルコニア、ハイブリッドレジンによるCAD/CAM冠など、さまざまなマテリアルに対する接着法についてご講演いただきました。コンポジット修復やセラミックス冠の装着は、日常の歯科臨床で最も頻繁に行われる治療内容ですが、それらの接着修復をいかに長期的な成功に導くかについて、さまざまな実験や研究に基づいたテクニックをご紹介いただきました。

現在市販されている器具や接着材料の違いや使用上の注意点についても具体的に解説していただき、さらに、鷲野先生が日常臨床で使用されている器具や機材を提示しながらの講演内容は、まさに明日の臨床に直接役立つものでした。また、講演後のディスカッションも活発に行われました。

2024年06月15日 19:30〜21:00

本サイトに掲載されている画像・文章等の無断転載、引用を禁じます。

All contents Copyright (C) 2010 Japanese Academy of Osseointegration. All rights reserved.